日本の建設業界は今、大きな転換期を迎えています。長年の課題である人手不足や高齢化に加え、2024年問題…。時間外労働規制の適用は、従来の働き方を見直すことを迫っています。

厳しい状況の中、国土交通省が推進する「i-Construction(アイ・コンストラクション)」は、建設生産プロセス全体の生産性向上を目指す取り組みとして注目を集めてきました。そして今、その進化形である「i-Construction 2.0」があります。「i-Construction 2.0」がどのような理念に基づき、従来の「i-Construction」からどのように進化を遂げたのかを詳しく解説します。

目次

1.「 i-Construction 2.0」とは何か?建設業の未来を拓く国の戦略

「i-Construction」は、2016年に国土交通省が提唱した、測量から設計、施工、検査、維持管理にわたる建設生産プロセス全体でICTを活用し、生産性を向上させる取り組みでした。

「i-Construction 2.0」は、BIM/CIMの全面活用と、3次元データを基軸とした情報連携強化、制度改革と技術開発を一体で進める国家戦略です。現場の作業効率をあげ、労働環境を改善し、若年層にとって魅力的な業界へと変えることを目指しています。

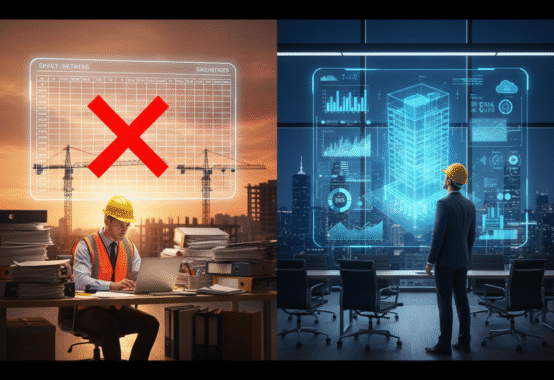

旧来のi-Constructionから2.0への進化とその背景

初代の「i-Construction」は、土木工事を中心に3次元測量やICT建機による施工を推進し、大きな成果を上げました。しかし、その後の業界を取り巻く環境はさらに厳しさを増し、人手不足と高齢化が進んでいます。特に、2024年4月に適用された時間外労働の上限規制「2024年問題」は、待ったなしの課題になりました。

こうした状況を受け、「i-Construction 2.0」は、より広範な工事種別への適用拡大、BIM/CIMの原則適用、そしてデータ連携によるさらなる生産性向上を目指し、一層強力な推進体制へと進化したのです。

「持続可能な建設生産システム」への転換

初代「i-Construction」が「生産性革命」を前面に掲げたのに対し、「i-Construction 2.0」では持続可能な建設業界が強く意識されています。ICTの活用を通じて、長時間労働を是正し、週休2日を促進することで、建設業を”きつい、汚い、危険”といったネガティブなイメージから脱却させ、若手人材にとって”スマートで働きがいのある産業”へと変える狙いがあります。

2. i-Construction 2.0:ICT技術と制度改革

i-Construction 2.0の推進は、最新のICT技術の導入と、それらを効果的に活用するための制度改革が両輪となって進められています。設計から施工、検査、そして維持管理までの一連の流れを根本から変えるものです。

BIM/CIM原則適用拡大とデータ連携の推進

i-Construction 2.0の最も重要な柱の一つが、BIM/CIM(Building Information Modeling/Construction Information Modeling)です。建築物やインフラを計画・設計・施工・運用する全ての段階で、3次元モデルに属性情報(資材の種類、数量、コスト、工程など)を付けて、一元管理します。各工程間の情報伝達がスムーズになって、図面や書類作成の手間を削減できます。また、異なるソフトの間のデータ連携もできるようになります。

3次元データ活用による測量・設計・施工の高度化

ドローンやレーザースキャナーを用いた3次元測量は、短時間で広範囲の高精度な地形データを取得することを可能にしてくれます。これまで手作業で測量をしていた時間を短縮。設計段階では、3次元データとBIM/CIMを組み合わせることで、緻密な設計モデルがつくれます。シミュレーションを行うことで、設計ミスを減らせます。施工段階では、3次元データを基にICT建機が自動で掘削や整形を行うICT施工が普及します。現場作業の熟練度に依存しなくても、高い品質での施工が実現できるというわけです。

ICT施工の標準化と遠隔・自動化技術の発展

ICT施工とは、3次元設計データをICT建機に読み込ませ、自動制御で施工を行う技術です。丁張り設置などの手間がいらず、経験の浅い作業員でも熟練者と同等の精度で作業を進められます。また、遠隔操作技術や自律走行型建機の開発も進んでいて、将来的には危険な作業や過酷な環境下での作業を遠隔地から行うことが可能になるでしょう。2024年問題に対応するための労働時間短縮、さらには深夜作業や危険作業のリスク軽減にも大きく貢献しますね。

3. 2024年問題への対応:i-Construction 2.0がもたらす働き方改革

労働時間短縮で週休2日制確保へ

i-Construction 2.0が目指すICTを活用した建設は労働時間の短縮につながります。たとえば、3次元測量やICT建機、BIM/CIMが導入できると、現場作業にかかる時間が短くなり、管理者の事務作業負担も軽減し、残業時間もなくなります。結果として、週休2日制の導入が進むので、従業員もプライベートの時間を確保しやすくなるでしょう。

魅力ある職場環境の創出と若手入職者の確保

ICTを活用した建設現場は、若年層にとって魅力的な職場環境をつくれます。従来の「きつい、汚ない、危険」といった3Kのイメージを刷新し、「クリエイティブな産業」と位置づけられると良いですね。ITリテラシーの高い若者の興味を惹きつけられるかもしれません。また、労働時間短縮や週休2日の促進は、ワークライフバランスを重視する方にも合います。i-Construction 2.0は、建設業界が未来の担い手を確保し、持続的な成長を遂げるための重要な施策です。

4. i-Construction 2.0の今後の展望と実現への課題

i-Construction 2.0は、建設業界の未来を切り拓く大きな可能性を秘めていますが、その実現には乗り越えるべき課題も多々あります。

デジタルツイン・AI活用によるさらなる最適化

今後の展望として、デジタルツインやAIの活用が挙げられます。デジタルツインとは、現実の建設現場やインフラをデジタル空間に再現し、リアルタイムのデータを連携させることで、シミュレーションや予測、最適化を行う技術です。また、AIは過去の施工データや現場状況を分析し、最適な工法や工程計画を提案したり、品質検査の自動化、安全リスクの予測などに応用されることが期待されます。

中小企業の導入促進とスキルアップ支援

中小企業のICT導入は依然として大きな課題です。初期投資の負担、デジタル人材の不足、新しい技術への抵抗感などがその要因として挙げられます。従業員のデジタルリテラシー向上に向けた実践的な研修プログラムの提供や、地域ごとの相談窓口の設置など、中小企業が気軽にICTを活用できるよう支援を強化していく必要もあるでしょう。

5. i-Construction 2.0を成功させるために企業が取り組むべきこと

国策として進められていますが、その成功は個々の建設企業が主体的に取り組むかどうかにかかっています。トップダウンの意思決定と現場の声を組み合わせたDX推進体制の構築、従業員のスキルアップが、この変革の波に乗るための重要な要素となります。

トップダウンとボトムアップを融合したDX推進体制の構築

i-Construction 2.0を企業内で推進するためには、経営層の強いリーダーシップによるトップダウンの意思決定が不可欠です。DXへの投資を決定し、全社的な方向性を示すことで、従業員は安心して新しい取り組みに挑戦できます。同時に、現場の意見を吸い上げるボトムアップのアプローチも極めて重要です。実際にツールを使用する現場の課題や要望を理解し、導入するシステムやプロセスに反映させることで、形骸化を防ぎ、真の定着を促します。経営層と現場が密に連携し、DXの目的とメリットを共有できる推進体制を構築することが、成功への近道となります。

従業員のデジタルリテラシー向上と学び直しの機会提供

ICTツールを導入しても、使いこなせる人材がいなければ意味がありません。従業員のデジタルリテラシーを上げることは、i-Construction 2.0推進において最重要課題の一つです。従業員が新しい技術やツールに慣れるための研修機会を積極的に提供すべきです。スキルアップは、従業員のモチベーション向上にも繋がり、企業の競争力向上に直結します。

まとめ:「i-Construction 2.0」で未来の建設業を築く

国土交通省が推進する「i-Construction 2.0」は、建設業界が直面する人手不足や2024年問題といった喫緊の課題にとりくみ、持続可能な未来を築くための国家戦略です。BIM/CIMの原則適用、3次元データ活用で、働き方改革を一体で進める建設DXの加速を意味します。日本の社会インフラである建設業界の未来の成長のために。国の戦略を深く理解し、自社の取り組みへと繋げていきましょう。

「ミカタシステム」では建設DXにつながるツールを開発しています。まずはお気軽にご相談ください。