福田聆(ふくだ れい)

・株式会社MIEZ 代表取締役

・福田建設工業株式会社 常務取締役土木業界におけるDXの遅れに衝撃を受け、家業である福田建設工業に参画。ダンプトラックの手配や工事といった業務において、効率化や技術革新の必要性を感じ、業界全体の進化を目指すべく株式会社MIEZを創立。ICTで土木を進化させるべく、挑戦し続けています。

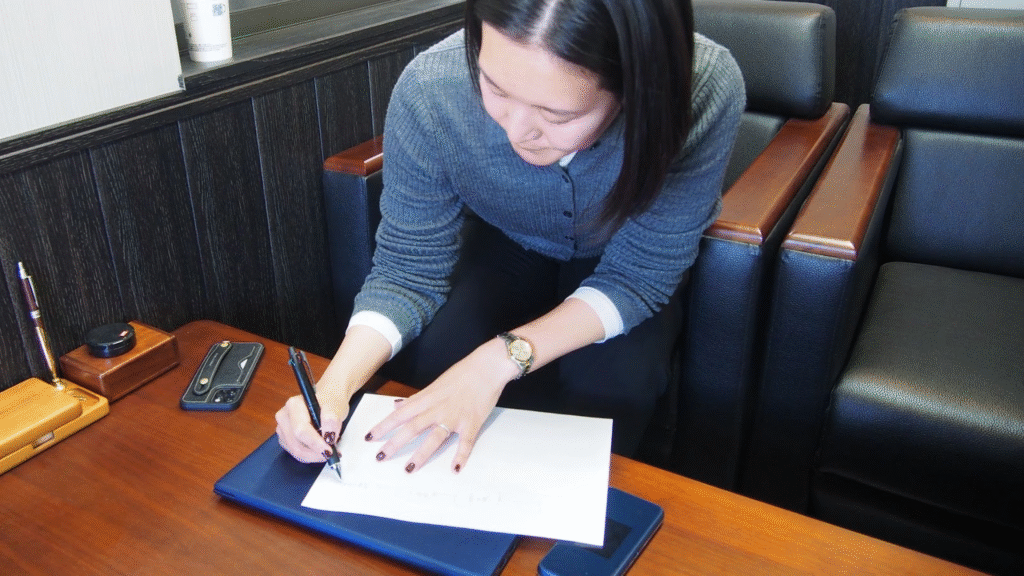

実は福田、かつてニューヨークで仕事をしていたシティーガール。華やかなキャリアを築いていた福田が、なぜ京都の家業である土木業界に飛び込み、さらに起業されたのでしょうか。その背景にある決断と歴史に迫ります。

前編記事はこちら

目次

32歳:株式会社MIEZ創立 /“現場を知る”から生まれるICT施工

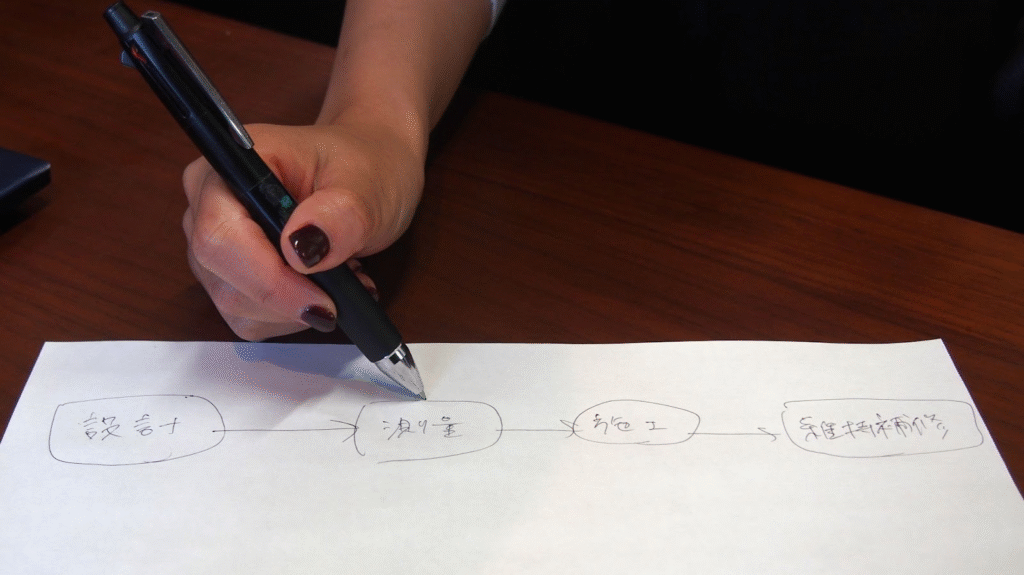

設計 → 測量 → 施工 → 維持・補修 の順で施工を進めています。

まず、実際の現況を把握するために測量を行います。その測量データを基に設計を進め、ようやく施工が可能となります。福田建設工業は、この施工を中心に事業を展開している会社です。

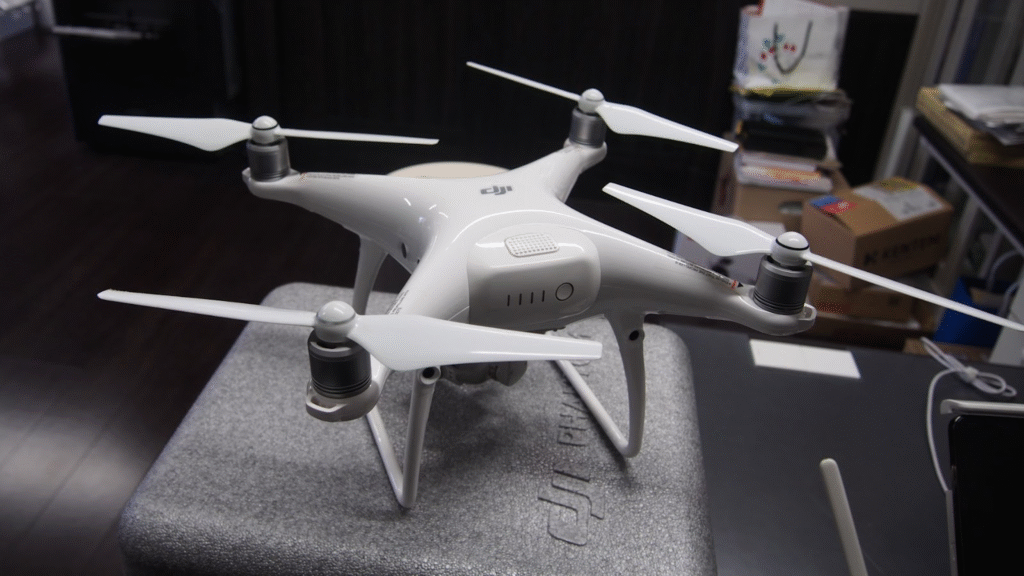

ICT施工では、測量と設計の両方のスキルが求められます。測量では現況を正確に把握するために点群データを取得し、設計では通常紙ベースで提供される図面を機械に読み込むデータへと3次元化する必要があります。

従来は設計屋さんや測量屋さんがそれぞれデータを作成し、それを施工会社が受け取って作業を行っていました。しかし、現場の実情を知らないまま作られたデータが現実とかけ離れていることも多く、「このデータでどうやって掘るんだ」といった課題が生じることがありました。結果として、もらったデータをそのまま活用できないケースも少なくありませんでした。

データが使えない場合、現場では感覚的に作業を進めるか、CADデータを扱える人が自分たちでデータを作り直すことになります。これは非常に手間がかかり、データの作り直しによって現場作業が一時停止することもあります。

従来通りのやり方に慣れたオペレーターからすると「こんなことをするから手が止まるんや」と不満が出ることもあります。その結果、それまで問題なく進んでいた作業が一気に止まり、全体の効率が悪化することも少なくありません。特にデータ作成を外注に頼る場合、莫大なコストがかかり、その分だけ利益が削られる状況でした。

さらに、外注したデータが現場で使用できなかった場合、自社で修正するスキルや手段がなければ対応が難しくなるため、パートナーにCADデータの作成を依頼する形をとっています。

これができるようになれば、施工会社自らが作成するデータに付加価値を付けることが可能になります。施工現場の実情を理解している施工会社だからこそ、後工程を見据えて前工程からデータを作成することができ、より実用的で効率的なデータ提供が可能になるのです。この仕組みを他社にも展開できるサービスにしようと考えました。

しかし、福田建設工業としてサービスを発表すると、良くも悪くもその名前が目立ってしまいます。ライバル企業も多く、福田建設の名前であることが理由で断られるケースも考えられました。そのため、全く別の会社として設立しようと考えたのが「MIEZ」設立の発端です。自分の裁量で動かせる環境を作るため、貯金を活用して新しい会社を立ち上げました。

どれも似たり寄ったり…だから自分で作ってみた

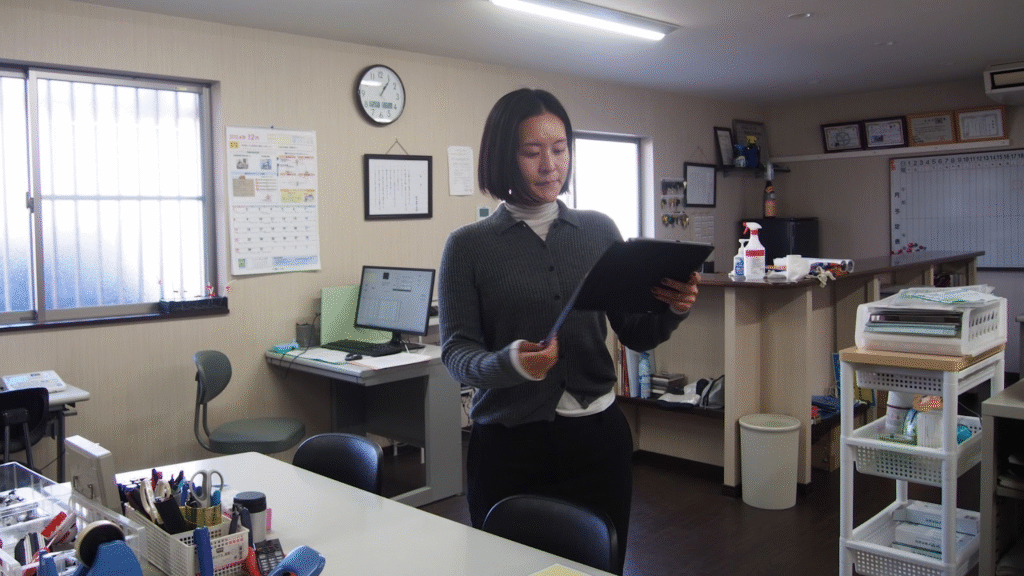

また、家業で事務作業をしているときに、特に「やりたくない」と思ったのが「ダンプの運行管理」です。手間がかかるわりには利益には直結せず、何も生み出さない。この程度の作業なら、ちょっとしたシステムで解決できるのではないかと、アイディアを温めていました。

建設系の展示会にも足を運び、使えそうなサービスを探してみましたが、どれも似たり寄ったりで、現場の実情を理解していない人が作ったものばかり。「このサービスで一体、私たちの何の仕事が軽減されるの?」と思わずにはいられませんでした。俯瞰して見ると、IT企業が余ったリソースで作ったようなサービスが多いことに気づきました。また、建設業界特有の多重下請構造の中で、私たち下請け側から見ると、そのシステムが実際にどのように役立つのかが分からないうえ、元請けが使うシステムには私たちもお金を払わなければならないという現実がありました。

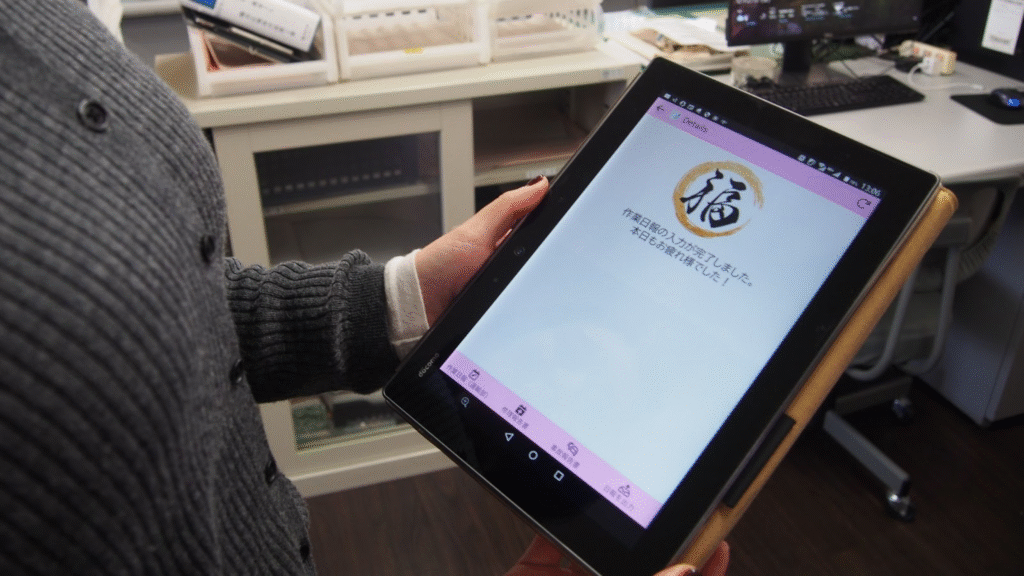

システムで実現できることを考えていくと、「あれもこれもできるのでは」とアイデアが広がりました。そこで最初は自社のために、自分でノーコードで日報報告アプリを作ってみたんです。しかし、実際に手を動かしてみて、ノーコードには限界があると感じました。

フルスクラッチで開発するには費用が高すぎますし、お客さんの要望に柔軟に応えるためには、伴走してくれる開発パートナーが必要だと気付きました。ただ、そのような人を見つけるのには時間がかかりました。私がIT業界に特化していて、技術的な理解が深ければ、もっと的確に指示が出せたかもしれませんが、課題感を共有してもらうこと自体が難しいと感じることもありました。机上の空論で作ったシステムでは、現場で使われなければ全く意味がありません。現場で実際に使えるものを作ることの難しさを痛感しました。

33歳:土木をアップデートし、未来を支える

今、思い描いていたものが少しずつ形になりつつあります。潜在顧客も見つかり、具体的に動き出しているところです。本当に楽しみです。展示会では想像以上に関心を持っていただきました。

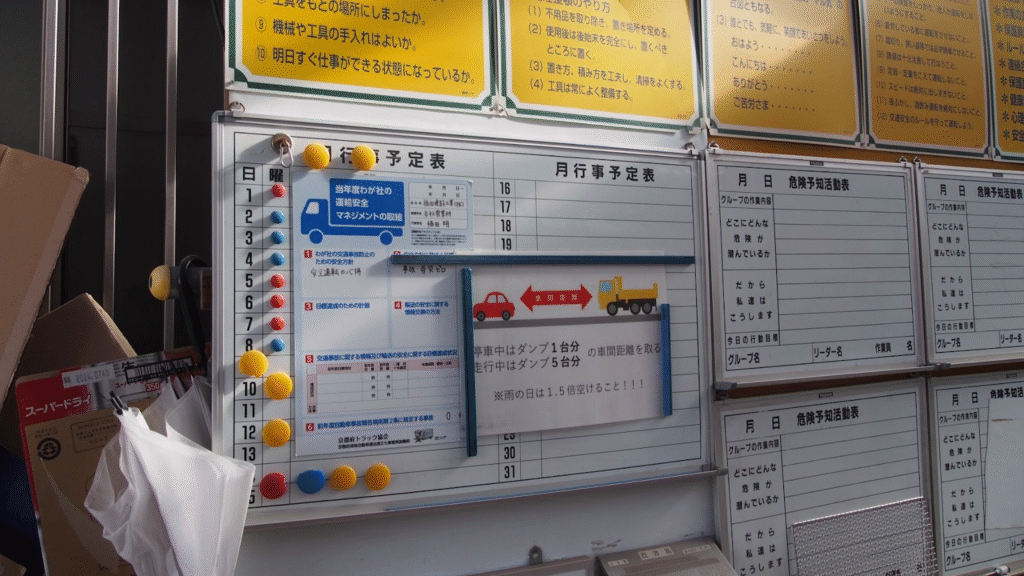

建設業界では、車検証ひとつとっても本社でファイルに入れて管理し、現場が決まるたびにそのファイルから1枚をコピーやスキャンする手間がかかっています。250台の重機を管理しているある会社では、マグネットを使って状況を貼り出しているそうです。なくなっても気づかないこともあるようで、現場の課題が浮き彫りになります。

多くの企業が悩んでいるのは、リテラシーの低さからボトムアップで改善が進まないことです。いざシステムを導入しても、現場で使えないという問題が多発しています。建設業界はガラパゴス化しており、現実のニーズに即した解決策が求められていると感じます。建設業をどうにかしたいと思い、ものづくりに挑戦している私ですが、本当に難しい課題だと実感しています。それでも、目の前の問題を一つずつ片付けていけるシステムや仕組みを作れることこそ、私の強みだと信じています。

土木やダンプの運転手は信じられないくらい人が集まりません。仕事はたくさんあるのに、人手不足で対応できない現状があります。このままでは続けていけない、何かを変えなければならないと感じています。それがテクノロジーでなくても、改善の余地はあるはずです。

より良いものに変えていくこと――それこそが土木の根幹だと思っています。何百年にもわたって知見を積み重ね、昔には不可能だった大規模なダムを建設できるようになったのも、土木が新しい技術を取り入れ、挑戦を続けてきたからこそ。私は土木を次世代へ引き上げ、より良いものにしたいと考えています。

持続可能なかたちで建設業を継続し、施工を通じて日本を維持・発展させていく――その一助になれる仕事をしたいのです。

「日本をこうしたい」といった大きなことを考えているわけではなく、目の前の現実に直面しているだけです。目の前で人が辞めていく。新しい人が入ってこない。困っている現場は数えきれないほどあります。仕事があるのに、それを取りに行けないもどかしさがあります。機械で代用できれば、別の現場へ人を振り分けられるのに……と思うことも多々あります。

どなたにも慕われる明るい福田さんですが、常に楽しく、ワクワクしているわけではありません。その背後には、課題と向き合い、ひたむきに解決策を模索し続ける姿があります。

人生の主人公は自分だ。主語が他人になったら、もう一度立ち止まろう

1つ変わって、よくなることが体験できると、変化が怖くなくなるんじゃないかなと思います。

物事には楽観、自分には否定的なんです。のめり込んでやるんですが、やっている最中は「こんな自分じゃ無理や。世の中頭いい人いっぱいいるのに」と落ち込むこともあって。でも楽しいから続けちゃうんですよね。変わっていく、変えられるかもと思ったら衝動で動きます。「もしかしたら自分にしかできないのかも」と使命のように感じることもあります。

「普通、一般的」が基準になることもありますが、あんまりにもそこに囚われすぎて、自分の生き方ややりたいことを決めるよりも、それが先行してしまうと「生きてる意味あるのかな」と思うんですよね。人生の主人公は自分じゃないですか。主語が他人になった瞬間に考え直したほうが良いと思います。

私のれいという漢字の由来は、人の話をよく聞くという意味が込められています。カルマなのか、人の話を聞かないんですよ。今はまず耳に入れる、聞いた上で、実行するか考えるように意識しています。色んな情報や趣味嗜好、やりたいことでどうするか決める際には主語が自分である必要があると思っています。

毎日ワクワク、キラキラしているわけではありません。でも自分で決めたことなら、広げてみれば自分のやりたいことですしね。それで世界の小さなことでも変われば面白いなと思えるから。未来の楽しみのために、頑張ります。