建設業界は今、人手不足や2024年問題といった課題を解決するために建設DXが不可欠です。しかし、IT部門がない中小企業では「何から始めればいいかわからない」という声が多く聞かれます。この記事では、IT部門がなくてもDXを推進できる組織の作り方を解説します。

目次

1. なぜ建設DXは「組織づくり」が成功の鍵なのか?

建設DXを成功させるためには、最新のデジタルツールを導入するだけでは不十分です。実際にそのツールを使いこなし、業務プロセスを変革していくのは「人」です。そのため、組織全体でDXの目的を共有し、協力し合える環境を整えることが何よりも重要になります。

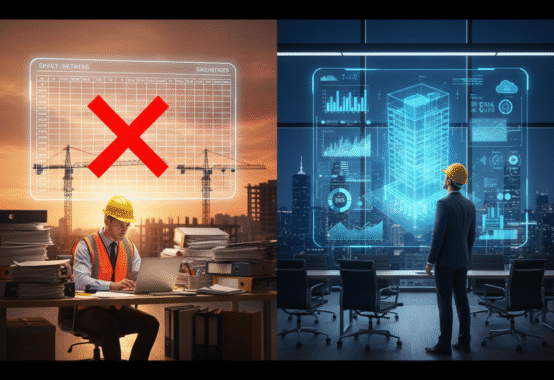

DXにおける技術導入と組織変革のバランス

DXとは、単にデジタルツールを導入する「IT化」とは異なります。それは、デジタル技術を前提として、企業のビジネスモデルや組織文化そのものを変革することです。新しい技術の導入と同時に、従業員の意識改革や業務プロセスの見直しといった組織的な変革が不可欠です。IT部門がない中小企業では、このバランスを取ることが特に難しく、技術だけを導入しても現場で活用されず、失敗に終わるケースが少なくありません。

IT部門がない中小建設業の現実と課題

多くの中小建設業には、DXを専門的に推進するIT部門がありません。最新技術の情報収集、ツールの選定、導入、運用、そして従業員の教育まで、全てを現場の担当者や経営層が兼務することになり、大きな負担となります。デジタルツールに関する知識や経験が乏しいため、自社に最適なソリューションを選定できず、導入後の運用に苦戦することも少なくありません。IT部門がない現実を理解し、外部リソースを有効活用する戦略が求められます。

現場からの抵抗感とトップダウンの限界

DX推進は、長年慣れ親しんだアナログな業務プロセスを変更することを従業員に求めます。この変化に対して「手間が増える」「やり方がわからない」「自分には関係ない」といった現場からの抵抗感が生まれることがあります。経営層が一方的にDXの必要性を説く「トップダウン」だけでは、現場に浸透せず、形骸化してしまうリスクが高いのです。現場の声に耳を傾け、彼らの課題を解決する形でDXを進める「ボトムアップ」の視点を取り入れることが、成功には不可欠です。

2. IT部門がない会社でもできる!DX推進体制の構築術

IT部門がない会社でも、DXを成功させるための組織体制を構築することは可能です。

経営層のコミットメントとDX推進責任者の任命

DXを成功させるには、まず経営層が明確な意思を示すことが不可欠です。DXは長期的な投資であり、その方向性をトップが明確に示さなければ、従業員は安心して取り組めません。社内でDXを主導する「DX推進責任者」を任命し、その人に権限を与えることが重要です。IT知識が豊富な人材でなくても、コミュニケーション能力が高く、各部署と連携できる人材であれば、DX推進の要として活躍できるでしょう。

現場の声を吸い上げる「DX推進チーム」の立ち上げ

トップダウンだけでなく、現場の声を反映させる「ボトムアップ」のアプローチも重要です。各部署から代表者を集めた「DX推進チーム」を立ち上げ、現場の課題や要望を吸い上げる体制を構築しましょう。これにより、現場目線でのツール選定や運用方法の検討ができ、従業員の抵抗感を和らげることができます。チームメンバーがDXの成功事例を社内で共有することで、他の従業員の意欲も高まります。

外部専門家やコンサルタントとの連携

IT部門がない中小企業では、外部の専門家やコンサルタントの力を借りるのが最も現実的で効果的な方法です。自社の課題を客観的に分析し、最適なDX戦略の立案、ツールの選定、そして導入後のサポートまでを支援してくれます。ソフトウェアベンダーが提供する導入支援サービスを活用することも有効です。自社に足りない専門知識を外部リソースで補うことで、DX推進をスムーズに進められます。

プロジェクトチームで成功体験を共有

特定の部署や現場だけでDXを進めるのではなく、部署横断的なプロジェクトチームを組んで、成功体験を共有することが効果的です。一つの現場で施工管理アプリを試験的に導入し、その効果や課題をチーム全体で共有します。成功事例を共有することで、他の部署や現場の従業員も「自分たちもやってみよう」という意欲を持つようになります。

建設DXをスモールスタートで始めるアプローチ

DXは、いきなり大規模な投資を行うと失敗した際のリスクが大きくなります。まずは、特定の業務や部署で、安価なツールを導入する「スモールスタート」から始めましょう。日報作成アプリや写真管理アプリなど、現場の負担を直接的に軽減できるツールから導入するのがおすすめです。

3. 建設DXを支える「デジタル人材」を育てる術

従業員のデジタルリテラシー向上に向けた社内研修

デジタルリテラシーとは、パソコンやスマートフォンを操作できるだけでなく、クラウドやデータ活用の仕組みを理解し、デジタルツールを業務に活かせる能力のことです。

企業は、従業員全員がデジタルリテラシーを向上させるための社内研修を定期的に実施すべきです。特定のツールの使い方だけでなく、デジタル技術がもたらすメリットや、情報セキュリティの重要性など、幅広い知識を習得する機会を提供することです。

実践的な学びの場としてのOJTとeラーニング

OJT(On-the-Job Training)は、DX人材育成に非常に有効です。新しいツールを導入した際は、まずキーパーソンとなる従業員を育成し、その人が他の従業員を指導する体制を整えましょう。現場での実践を通じて学ぶことで、知識が定着しやすくなります。

4. 現場が自律的に動く「DX文化」の醸成術

導入ツールのメリットを丁寧に伝えるコミュニケーション

新しいツールを導入する際は、そのツールの機能だけでなく、「なぜこのツールを導入するのか」「このツールを使うことで、あなたの仕事はどう楽になるのか」といったメリットを丁寧に伝えることが大切です。現場の従業員がツールの導入目的を理解し、自分たちの業務にどう役立つかを実感することで、自律的にツールを活用するようになります。社内報や共有ツールで導入目的を定期的に発信し、常に意識を高めるようにしましょう。

成功事例を社内報や共有ツールで可視化

社内で小さな成功事例が生まれたら、それを積極的に共有しましょう。例えば、「〇〇さんが施工管理アプリを使って日報作成の時間を2時間短縮できた」「〇〇現場では、クラウド共有で手戻りが30%減った」といった具体的な成功事例を社内報や共有ツールで可視化することで、他の従業員のDXへの意欲を刺激します。成功体験を共有し、DXが「自分たちの仕事に役立つもの」だと実感してもらうことが、DX文化を醸成する上で非常に重要です。

失敗を許容し、学びへと繋げる風土づくり

新しいことに挑戦すれば、必ず失敗や課題は生まれます。しかし、失敗を恐れて新しいことに挑戦しない企業は、DXを進めることができません。失敗を責めるのではなく、なぜ失敗したのかを分析し、次の改善に繋げる「失敗を許容する風土」を醸成することが大切です。これにより、従業員は安心して新しいツールや業務プロセスに挑戦でき、組織全体として学びと成長を繰り返すことができます。

まとめ:建設DXを成功させる組織づくりは中小企業の未来を拓く

建設DXを成功させるためには、IT部門の有無にかかわらず、組織全体で取り組む「組織づくり」が不可欠です。この記事で紹介したように、経営層の強いコミットメント、現場の声を反映したDX推進チームの立ち上げ、そして外部専門家との連携は、DXをスムーズに進めるための重要なステップとなります。

従業員のデジタルリテラシー向上に向けた研修や、ベテランの技術をデジタル化する「技能承継DX」は、人手不足の課題を解決し、企業の競争力を高めます。そして、DXがもたらす業務効率化と働き方改革は、若手にも選ばれる魅力的な職場環境を創出し、持続可能な経営を実現するでしょう。

今こそ、DXを単なるツール導入で終わらせず、組織全体で変革に取り組むことで、中小企業も建設業界の未来を切り拓くことができるのです。