日本の建設業界は、人手不足や2024年問題といった課題に直面し、生産性の向上は待ったなしの状況です。具体的に何から始めればよいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。その答えの一つが「BIM/CIM(ビムシム)」です。

この記事では、「BIM/CIMって何?」「3次元データがどう役立つの?」という基本的な疑問から、具体的な導入メリット、そして中小企業が成功するための戦略まで、分かりやすく解説します。

1. BIM/CIMとは?基本について知ろう

BIM/CIMは、建設業界のDXを考えるうえで非常に重要です。従来の2次元図面から脱けだし、3次元データを中心に据えることで、業務プロセスを劇的に変革し得るものです。まずは、その基本的な仕組みと、従来の設計手法との違いを理解することから始めましょう。

BIMとCIMの違いと共通する理念

BIM(Building Information Modeling)は、主に建築分野で使われ、建築物の設計から施工、維持管理に至るまでの情報を一元管理するものです。

一方、CIM(Construction Information Modeling)は土木分野に特化しており、道路や橋梁、ダムといったインフラ構造物の設計から管理までを対象とします。

両者はそれぞれ異なる分野で発展しましたが、共通する考え方は「3次元データを基軸に、すべての情報を集めて、建設プロセス全体の効率化と高度化を図る」という点です。両者を合わせてBIM/CIMと総称されることが一般的です。

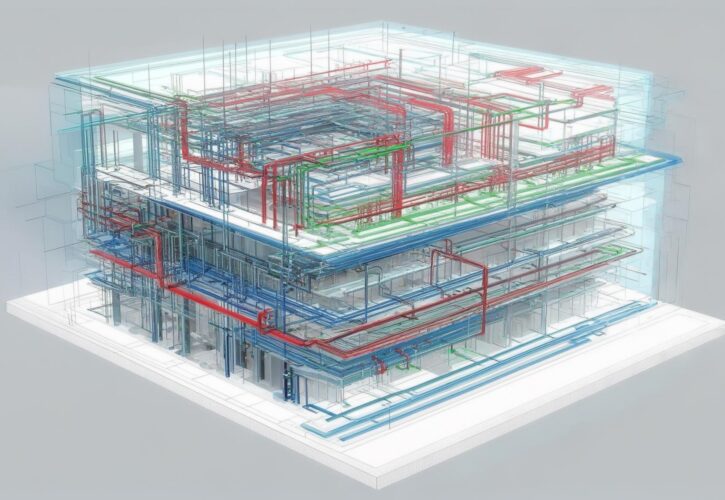

3次元モデルに「情報」を付加する画期的な仕組み

最大の特長は、単なる3Dモデルではなく、そこに「情報」が付加されている点にあります。例えば、ある壁の3Dモデルをクリックすると、その壁の材質、寸法、強度、使用した資材のメーカー、発注日、コストといった属性情報が表示される、といった具合です。設計、積算、施工、維持管理といった各部門が同じデータを共有し、リアルタイムで連携ができますね。

従来の2次元設計との決定的な違い

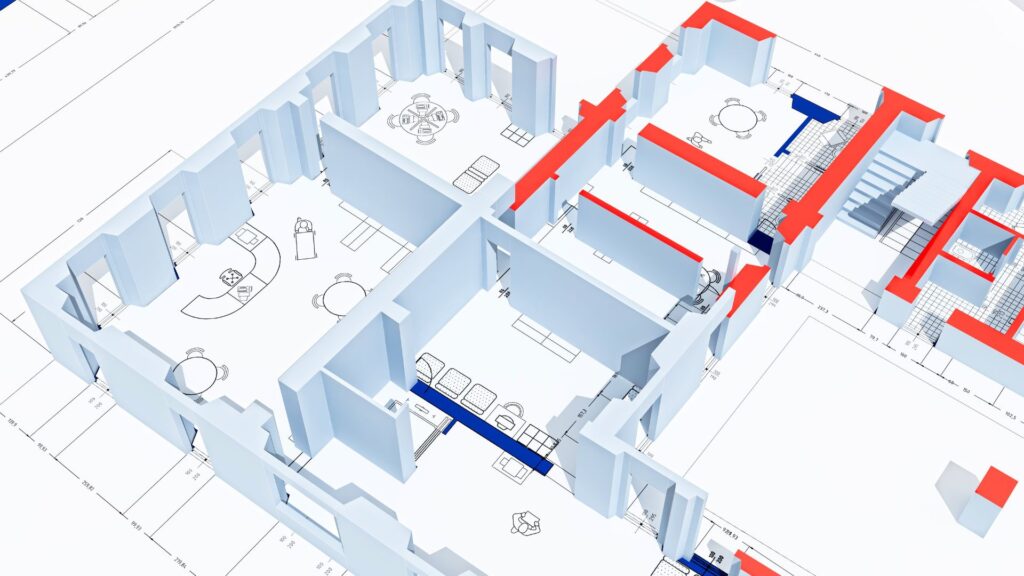

従来の2次元設計では、平面図、立面図、断面図など複数の図面を読み解く必要があり、特に複雑な構造物では認識のズレや情報の欠落が起こりがちでした。BIM/CIMは単一の3次元データを共有するため、誰が見ても直感的に構造全体を理解できます。さらに、設計変更を行う際も、関連する全ての図面や情報が自動的に更新されるため、修正の手間が大幅に削減されます。

国土交通省がBIM/CIMを原則適用する背景

国土交通省は、2023年度から小規模なものを除き、すべての直轄事業でBIM/CIMを原則適用しています。この背景には、建設業界が抱える人手不足や2024年問題といった喫緊の課題があります。業務効率化による労働時間短縮や、生産性向上による賃金アップ、そして若者にとって魅力的な職場環境の創出に繋がると期待されています。国が率先してBIM/CIMを標準化することで、業界全体のDXを加速させ、持続可能な建設生産システムの構築を目指しています。

2. BIM/CIM導入の具体的なメリット

設計段階での手戻り削減

従来の2次元設計では、設計ミスや部材の干渉に気づきにくいという問題がありました。3次元データを用いると、設計段階で建物の全体像を立体的に把握し、各部材が干渉していないかを事前にチェックできます。また、施工シミュレーションを行うことで、設計上の問題点を早期に発見し、手戻りを未然に防ぐことができます。後の施工段階でのトラブルが大幅に減少します。

施工プロセスに無駄がなくなり、工期短縮

モデルから資材の配置や組み立て手順を事前にシミュレーションし、最適な工程計画を立案できます。ICT施工と連携させることで、3次元データを建機に直接読み込ませ、自動制御で高精度な掘削や整地を行うことができます。現場作業の無駄をなくし、工期を短縮しますね。

部材の数量・コストの自動算出と原価管理の効率化

各部材の寸法や、材質といった情報が付加されているため、モデルから必要な資材の数量を自動で算出できます。資材費や人件費といったコスト情報をモデルに紐づけることで、プロジェクト全体の原価をリアルタイムで把握し、予算と実績を比較しながら精度の高い原価管理を行えるようになります。これは、Excelでの原価管理の限界をなくせるものでしょう。

専門知識が無い現場作業員でも理解しやすい

専門的な知識がない現場の作業員でも、直感的に理解しやすいというメリットがあります。タブレット端末などでモデルを確認しながら作業を進められるため、図面の読み間違いや認識のズレが減ります。また、施工管理アプリと連携させれば、現場で撮影した写真や進捗状況を3次元モデルに直接紐づけて共有できるため、現場と事務所、協力会社との間の情報共有がより円滑になります。

維持管理・メンテナンス業務の効率化

建物の完成後もその価値を発揮します。完成した建物の3次元データには、設備や配管の位置、使用資材のメーカー、点検履歴といった情報が全て含まれているため、維持管理やメンテナンス業務の効率化に繋がります。

3. 導入プロセス

BIM/CIMの導入は、企業の目的を明確にして、計画的に導入を進め、定着させていきましょう。

導入準備:目的の明確化と利用ツールの選定

最初のステップは、なぜ導入するのかという目的を明確にすることです。コスト削減、工期短縮、品質向上など、企業が抱える具体的な課題を洗い出し、その解決策としてBIM/CIMを位置づけます。次に、目的を達成するためのツールを選定します。建築向け、土木向け、多機能型など、様々なソフトウェアがあるため、自社の業務内容や規模、予算に合ったものを慎重に選びましょう。

モデルの作成とデータ連携

まず3次元設計データを作成しましょう。専門のスキルを持つ社内人材が担うか、外部の専門業者に委託するケースが一般的です。

モデル作成後は、設計データに資材やコストなどの属性情報を付加します。施工管理アプリや原価管理ソフトなど、他のICTツールと連携させます。データ形式の互換性や、クラウドを活用した共有方法などを検討することが重要です。

施工段階での3次元モデル活用法

施工段階で最大限に活用できます。タブレット端末にモデルを読み込み、現場で職人の方々と共有することで、複雑な構造も直感的に理解でき、施工の精度が向上します。モデルに工程情報を付与すれば、進捗状況を3Dで見れて、現場管理者は全体のスケジュールをより正確に把握できます。モデルデータに基づいて建機が自動で作業を進めることができます。

データ資産を活かす維持管理フェーズ

BIM/CIMモデルは、建物の完成で終わりではありません。完成したモデルをデジタル資産として保管し、その後の維持管理フェーズで活用することで、真の価値が生まれます。将来的なリフォームや改修工事を計画する際にも、正確なデータがあることで、より効率的な計画立案が可能になります。

4. 建設業界の未来予測

BIM/CIMは、建設業界のDXを加速させ、新たな未来を切り拓くための核となる技術です。その活用は、AIやIoTといった他の先端技術との融合によって、さらに広がりを見せています。

AIやIoTとの連携で実現する未来の現場

AIやIoT(モノのインターネット)と連携することで、さらに価値を高めます。

モデルに組み込まれた資材情報と、IoTセンサーで取得した現場の在庫データをリアルタイムで連携させれば、資材の最適な発注計画をAIが自動で立案できます。また、建機や作業員の位置情報とモデルを連携させれば、現場の安全性をAIが常に監視し、危険を検知した際にアラートを出すことも可能です。これらの技術連携は、建設現場の「スマート化」を加速させます。

デジタルツインとの融合で広がる可能性

BIM/CIMの最終的な発展形の一つが、デジタルツインです。デジタルツインとは、現実のインフラや建物をデジタル空間に再現し、そこでシミュレーションを行う技術です。BIM/CIMは、デジタルツインの基盤となります。デジタルツイン上で風圧や地震のシミュレーションを行い、建物の強度を検証したり、日射量をシミュレーションして最適な省エネ対策を検討したりできます。

まとめ:BIM/CIMで生産性の壁を破り、建設業界の未来を築く

BIM/CIMは、AIやデジタルツインとの連携を通じて、建設業界の未来をさらに広げます。この技術の可能性を理解し、デジタル変革の波に乗ってみませんか。