建設業界は人手不足や高齢化といった長年の課題に加え、2024年問題として時間外労働の上限規制が適用されました。生産性を維持し向上させていくためには、新しい技術の導入が不可欠です。そこで注目されているのが、国土交通省が推進する「i-Construction(アイ・コンストラクション)」であり、「ICT施工(アイシーティーせこう)」です。

本記事では、「ICT施工」が具体的にどのような技術なのか、そして「i-Construction」とどのような関係性にあるのかを、できる限り分かりやすく解説します。導入することで得られるメリット、導入を進める上でのプロセスや、成功のためのポイントまで、現場で働く方々にとって役立つ情報をお届けします。

目次

1. ICT施工とは?建設現場を変革する最先端技術の概要

ICT施工は、建設業界が抱える様々な課題を解決するために開発された画期的な施工方法です。情報通信技術を駆使することで、従来の人の手による作業や判断を補完してくれます。

ICT施工とは?従来の施工方法と比較してみた

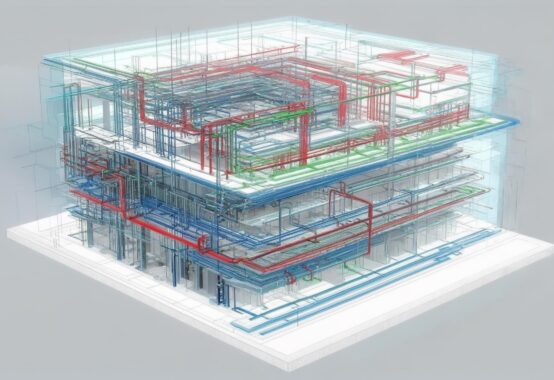

ICT施工とは、情報通信技術(ICT)を土木・建設工事の仕事に導入し、生産性や品質、安全性を向上させる施工方法の総称です。3次元データを用いた測量、設計、施工、検査までの一連の流れをデジタル化します。

従来の施工では、丁張り(遣り方)と呼ばれる測量杭と基準線を用いて、手作業で高さを指示したり、進捗状況を紙で管理したりしていました。ICT施工では、3次元設計データを直接ICT建機に読み込ませて自動制御したり、ドローンで現場を測量して3次元データを作成したりと、デジタル技術が中心となります。人力に頼る部分が大幅に減り、効率化と精度向上が期待されます。

3次元データ活用が要である

ICT施工の根幹は”3次元データ”の活用です。従来の2次元図面では、平面図と断面図が中心となり、複雑な地形や構造物では、現場での認識齟齬や手戻りの原因になることも。

3次元データを使うと、完成形を3Dで形にでき、設計意図がより正確に伝わります。さらにデータをICT建機に直接読み込ませることで、建機が自動で高さを制御したり、最適な経路で掘削・整地を行ったりすることができます。熟練のオペレーターでなくても高精度な作業ができ、作業効率がアップ。

ICT建機とICT測量機器とは?

ICT施工で用いられる主な機器には、ICT建機とICT測量機器があります。

ICT建機には、ブルドーザー、油圧ショベル、モーターグレーダーなどがあります。GPSやGNSS(全球測位衛星システム)アンテナ、3次元設計データを読み込むディスプレイなどが搭載されており、オペレーターはディスプレイの指示に従うか、自動制御で操作ができます。

ICT測量機器は、ドローン(UAV)、レーザースキャナー、トータルステーションなどがあります。広範囲の地形や構造物を、短時間でスキャンするというものです。

2. ICT施工とi-Constructionの違い・関係性を徹底解説

ICT施工とi-Constructionは混同されがちですが、異なる概念です。i-Constructionは国土交通省が推進する建設業界全体の変革を目指す大きな枠組みであり、目標達成のための手段の一つがICT施工という位置づけです。

i-Constructionが目指す全体像とICT施工の位置づけ

i-Constructionは、国土交通省が2016年から推進している、建設生産プロセス全体の生産性向上を目指す取り組みです。「ICTの全面的な活用」「全体の最適化」「施工時期の平準化」の3つの基本理念に基づいています。

ICT施工は、特に「ICTの全面的な活用」の中核をなす要素です。つまりi-Constructionという大きな取り組みに対して、測量から設計、施工、検査、維持管理までの各工程でICT技術を導入します。その「施工」フェーズ内の手段が、ICT施工なのです。

国土交通省の取り組みがICT施工を後押しする背景

国土交通省がICT施工を強力に推進する背景には、日本の建設業界が直面する深刻な課題があります。人手不足と高齢化は、将来的なインフラ整備や維持管理に大きな影響を与えることが懸念されています。

2024年4月に適用される時間外労働の上限規制(2024年問題)は、従来の長時間労働に依存した働き方を「変えよう」と迫ってきます。ICT施工は、少ない人数で効率的に作業が進められるため、労働時間を短くしながら品質を維持・向上させる道筋になるでしょう。

3. メリット:生産性向上と2024年問題への対応

施工効率の大幅アップと工期短縮

ICT施工の最大のメリットは、施工効率が上がることにあります。3次元設計データを読み込んだICT建機は、オペレーターの熟練度に関わらず、高い精度で作業を行ってくれます。複雑な曲線を持つ斜面の整形や、勾配のある路床の掘削なども、建機が自動で高さを制御してくれるため、作業の途中で測量を行う手間が大幅に削減されます。

丁張りレスによる安全性向上と省力化

従来の土木工事では、丁張りと呼ばれる基準杭や水糸を多数設置し、それらを目印に施工を行うのが一般的でした。丁張りの設置作業は、測量の手間がかかるだけでなく、作業員が危険な場所で作業を行う必要がありました。

ICT施工では、3次元設計データを建機に直接読み込ませるため、丁張り設置が不要となります。これを「丁張りレス(丁張り不要)」と呼びます。丁張りレスは、測量に関わる人員や時間を削減するだけでなく、転倒や落下の危険がある場所での作業をなくすことで、現場の安全性を大幅に向上させます。省力化と安全確保を両立できるのです。

経験や熟練度に依存しない品質で揃える

ICT施工は、作業員の経験や熟練度による品質のばらつきを抑え、均一で高い施工品質を実現します。ベテランのオペレーターでなくても、高精度な掘削や整地が可能になります。若手オペレーターの育成期間を短縮し、早期に戦力化できるという人材育成上の大きなメリットも考えられるでしょう。また、高くて均一な品質を保てると、その後の工程にも良く、手戻りの削減や再施工の防止にも繋がり、結果的に全体的なコストダウンになります。

4. 導入から運用までの3ステップ

ICT施工の導入は、国土交通省の基準に沿った流れを理解し、段階的に導入を進めることが、成功への鍵となります。

まずは現場状況を3次元データとしてデジタル化

最初のステップは、現場現状を正確に把握し、3次元データとしてデジタル化する「3次元起工測量」です。現在は、ドローン(UAV)を用いた写真測量や、レーザースキャナーによる点群データ取得が一般的です。得られたデータを基に、現況の3次元地形モデルを作成します。

次に、3次元モデルと設計図面を組み合わせて、完成形となる「3次元設計データ」を作成します。このデータは、ICT建機が施工を行う際の「設計図」となるため、非常に重要。正確に作成しましょう。

次にICT建機を選んで、オペレーターの習得をサポートする

3次元設計データが完成したら、次にICT建機を導入します。工事の種類や規模に応じて、ブルドーザー、油圧ショベル、モーターグレーダーなどの建機の中から選びます。導入後は、オペレーターがICT建機の操作に習熟するための研修を設けましょう。オペレーターが自信を持ってICT建機を使いこなせるよう、サポート体制を整えてみてください

施工中のリアルタイム出来形管理

施工中に得られる3次元データを使って、出来形(完成した部分の形状や寸法)を管理できます。ICT建機が施工した後の地表面をドローンやレーザースキャナーで再測量し、得られた3次元データを3次元設計データと比較することで、設計とのズレがないかを瞬時に確認できます。

5. ICT施工導入を成功させるための課題と対策は?

初期費用と補助金・助成金の活用方法

ICT建機や3次元測量機器の導入、関連ソフトウェアの購入には、まとまった初期費用がいります。中小企業にとっては、費用が大きな障壁となるケースも少なくありません。

国や地方自治体は、ICT施工やi-Constructionの推進を支援するため、様々な補助金や助成金制度を設けています。例えば、「ICT活用工事」として発注される工事では、ICT建機のリース費用やソフトウェアの購入費用に対して補助金が適用される場合があります。また、「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」など、建設業にも適用される汎用的な補助金も存在します。

企業内の人材育成とデジタルスキルの向上

ICT施工を導入しても、使いこなせる”人材”がいなければ、効果を最大限に引き出すことはできません。建機のオペレーターだけでなく、現場監督や管理職、設計担当者など、プロジェクトに関わる全ての関係者が対象となります。メーカーや専門機関による研修を活用したり、社内でITに強い人材を育成し、指導者として配置したりするなど、継続的な学習機会をつくって定着させましょう。

スモールスタートがおすすめ

ICT施工の導入はハードルが高いと感じられるかもしれません。いきなり全ての工程をICT化することは難しいです。小規模な工事や特定の工程から、ICT施工を試す「スモールスタート」がおすすめです。。

自社でICT機器を揃えるのが難しい場合は、レンタルやリースサービス、ICT施工に対応した専門の協力会社との連携も検討すべきです。

まとめ:ICT施工で建設業の未来を切り拓く

国土交通省が推進する「i-Construction」の中核をなす「ICT施工」について、おわかりいただけたでしょうか。まず小さくてもいいので、ステップ1から始めてみましょう。「ミカタシステム」では建設DXにつながるツールを開発しています。まずはお気軽にご相談ください。